小学校の理科の授業でも使われている電脳サーキット、対象年齢は6歳からで、まさに小学生のプレゼントにぴったりですね。

種類も豊富なシリーズですが、我が家の子どもたちは電脳サーキット300を楽しんでおります。

ブログ記事に感想やおすすめしたいポイントをまとめました!

- 遊んでみた感想

- 親目線で感じたメリットやデメリット

- 子供たちだけで遊べるのか?

- 小学生へのプレゼントとしておすすめしたい理由

電脳サーキットは種類も値段も豊富ですので、迷いますよね。購入を検討されている方のお役に立てれば嬉しいです。

電脳サーキット300

電脳サーキット300、遊ぶ前の準備

電脳サーキットは種類が豊富です。その中でも基本的な電子回路が学べる3タイプ。

- 実験数101通りの電脳サーキット100

- 実験数305通りの電脳サーキット300

- 実験数511通りの電脳サーキット500

電脳サーキット100を基本パーツとして、300と500にアップグレードできるセットも販売されています。

ここに、立体的な「3D」やラジコンタイプの「バギー」、自然エネルギーをテーマにした「グリーン」、「電脳プログラミング・ビギナー」など、多くの種類があります。

祖母にクリスマスプレゼントとしてお願いしたのが電脳サーキット300です。

価格は12,000円~15000程で、子供2人分のクリスマスプレゼントとしてちょっとお高めでこのくらいならOKしてもらえそうなギリギリをねらいました(苦笑)

電脳サーキット100だと、2人で使うにはパーツが少なくて喧嘩するかもしれない・・・というのも理由の一つです。

電脳サーキット300の外箱

蓋を開けるときれいにパーツが並んでいます。パーツを入れる場所が決まっているのでお片付けする時にすっきり片づけられ、持ち運んでも中身が動かないので音がしません。

このおかげで我が家は遊び終わったら縦に収納しています。

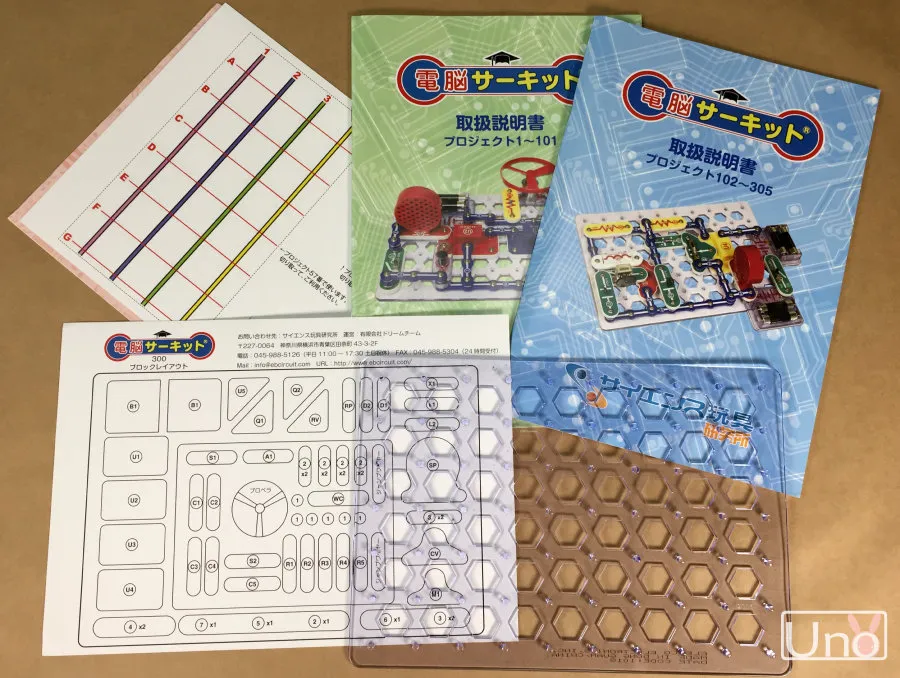

電脳サーキット300の中身

日本語版の実験ガイド付き

電脳サーキット300のパーツを全部出すとこのくらい

この一つ一つのパーツを組み合わせて、全部で305通りの実験ができるというわけです。

日本語版の実験ガイド付き取扱説明書

これは電脳サーキット100の実験ガイドです。300用のガイドがもう1冊入っていました。

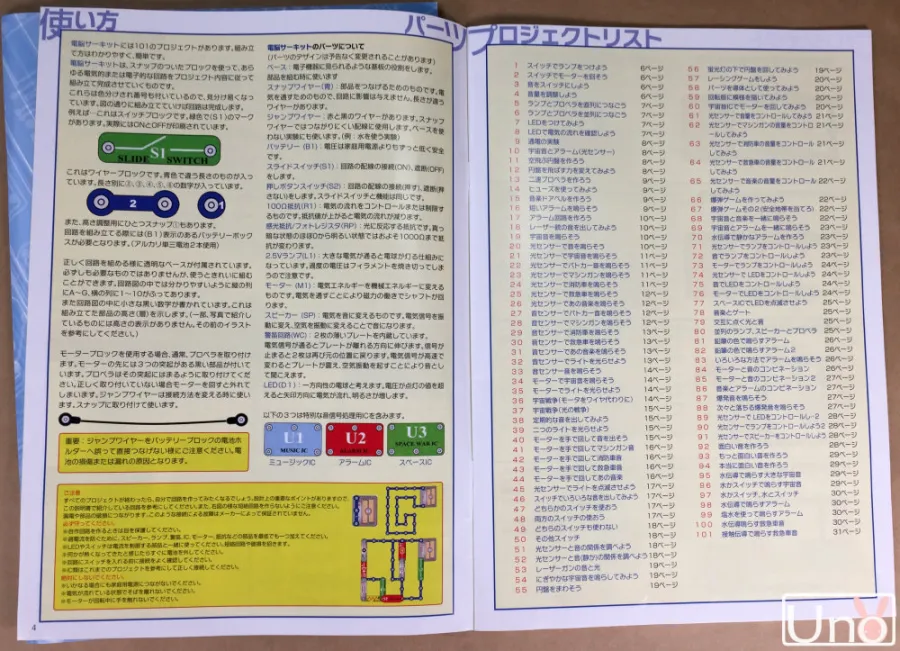

見開きでA3サイズですね・・・文字がびっしりだな・・・このページだけを見たら挫折するかも(苦笑)

この辺は大人も一緒に読んだり確認したりして、スムーズに実験に入れるように促してあげた方がよさそうです。低学年のお子さんなら特に。

使い始めてみると、すべてのパーツに番号があり実験も図解付きなので、低学年のお子さんから1人で実験に取り組めます。対象年齢が6歳からになっているのもうなずけますね。

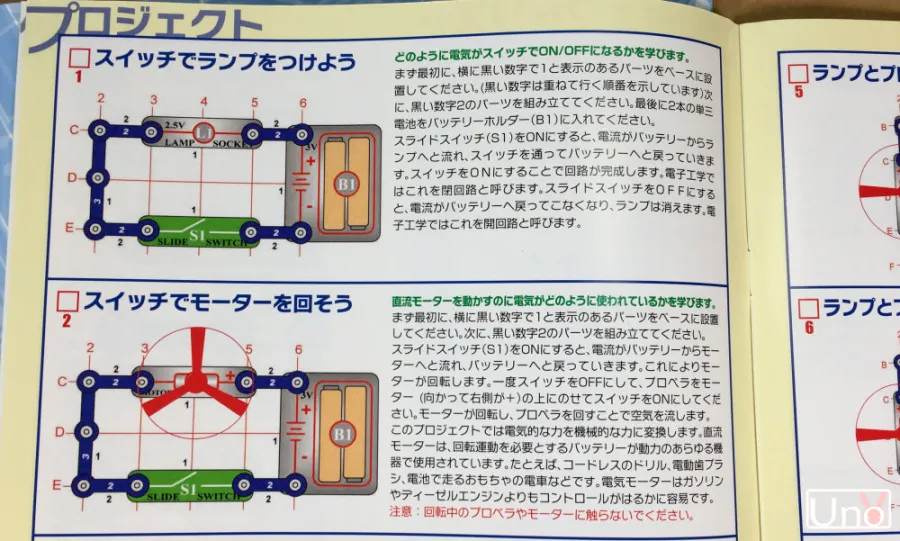

実験ガイドのページはこのように番号がふられた図解付きで、順番通りに進めていくこともできますし、気になった実験からチャレンジする事も出来ます。

図解のページ

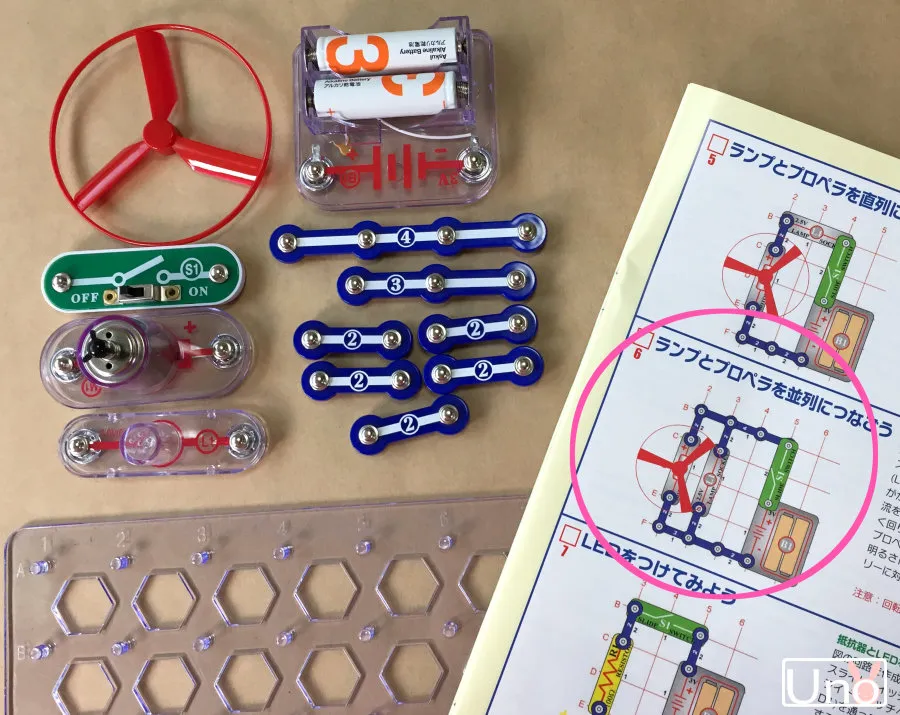

安全への工夫が見えるパーツ各種

電気経路といったら金属部分で接続するので大人が見ていないと危険ですが、電脳サーキットは手で触る部分はすべて電気を通さないプラスチック素材です。

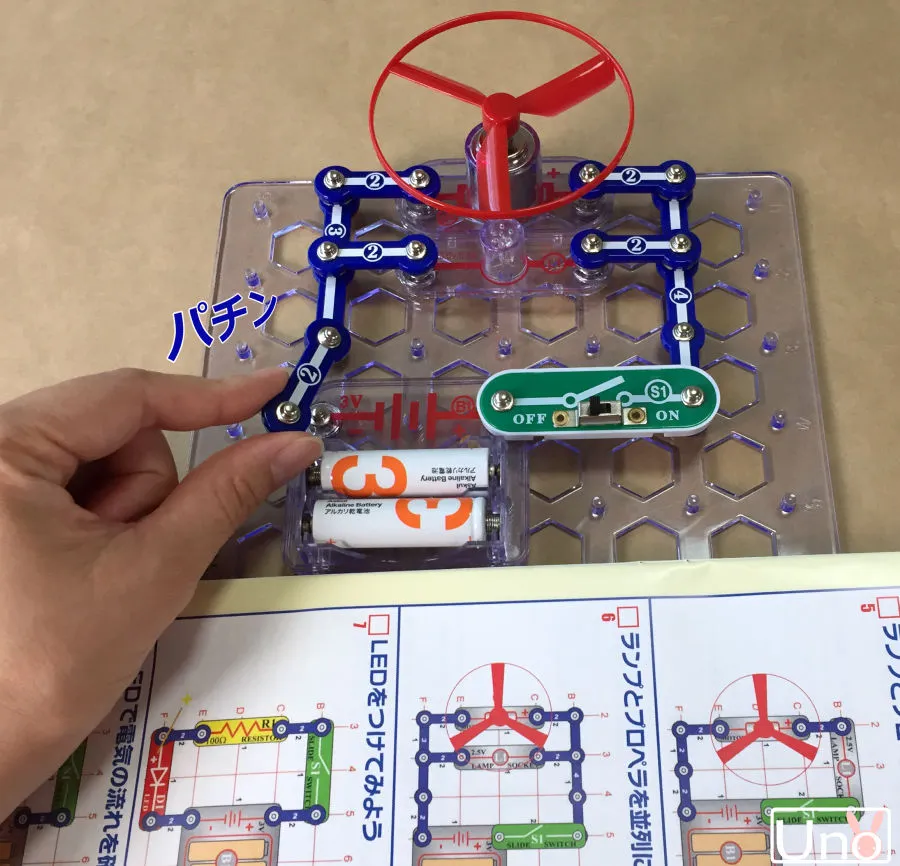

接続方法もスナップボタンのようにぱちぱちとはめて繋げていくので、危険とは感じません。

危険性で言えば小さいパーツが多いので、誤って飲み込んでしまわないかという事の方が心配です。対象年齢が6歳以上なのはこのためかな?

取り付け取り外しが簡単で、次の実験に進むのがスムーズです。

電脳サーキット300、実験してみる

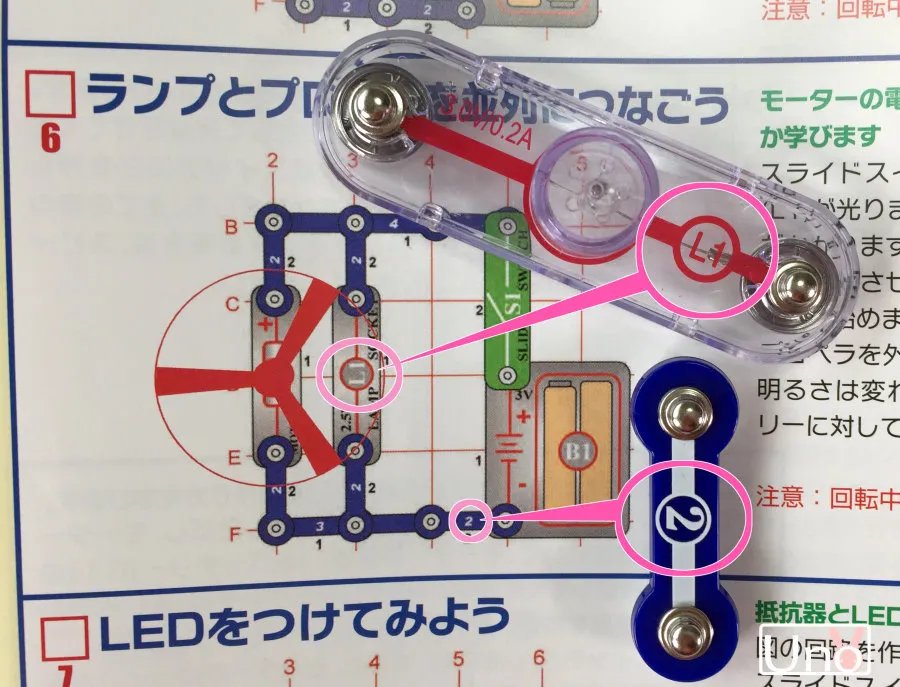

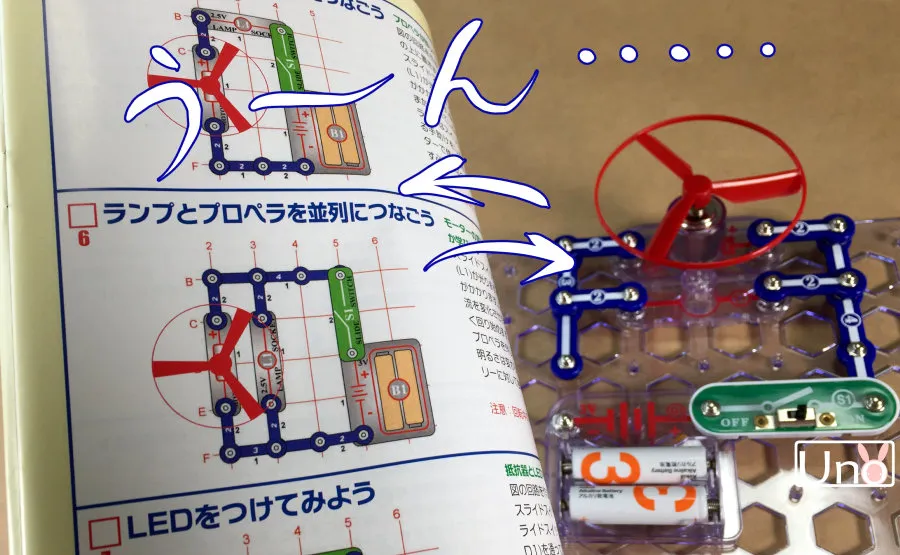

今回は実験ガイドの電脳サーキット100の6番「ランプとプロペラを並列につなごう」をやってみます。

まずは図解を見ながらパーツを集める

パーツのすべてに番号がついているので、文章を読まなくても電気回路を組み立てる事は出来ます。

しかし説明文が読めた方がより理解ができるので電脳サーキットが一番楽しく感じられるのは小学校の中学年から高学年ではないかと感じました。

それでも低学年のうちから図解を見ながら組み立てて遊び、文章がスラスラ読めて理解できるようになってからも楽しめると思えば長く遊べる良い玩具です!

図解の番号を見ながらパーツをつなげる

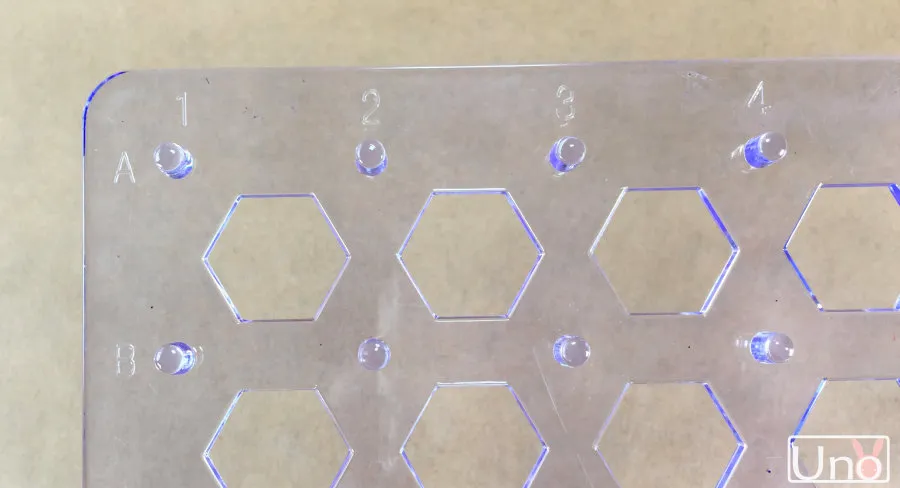

ベース基盤にもアルファベットと数字がついているので、パーツの場所を確認しながらブロックで遊ぶ感覚で組み立てられます。

ベース基盤なしでも動くので慣れたらそのままつなげるのもいいですね。

ベース基盤

簡単組み立て

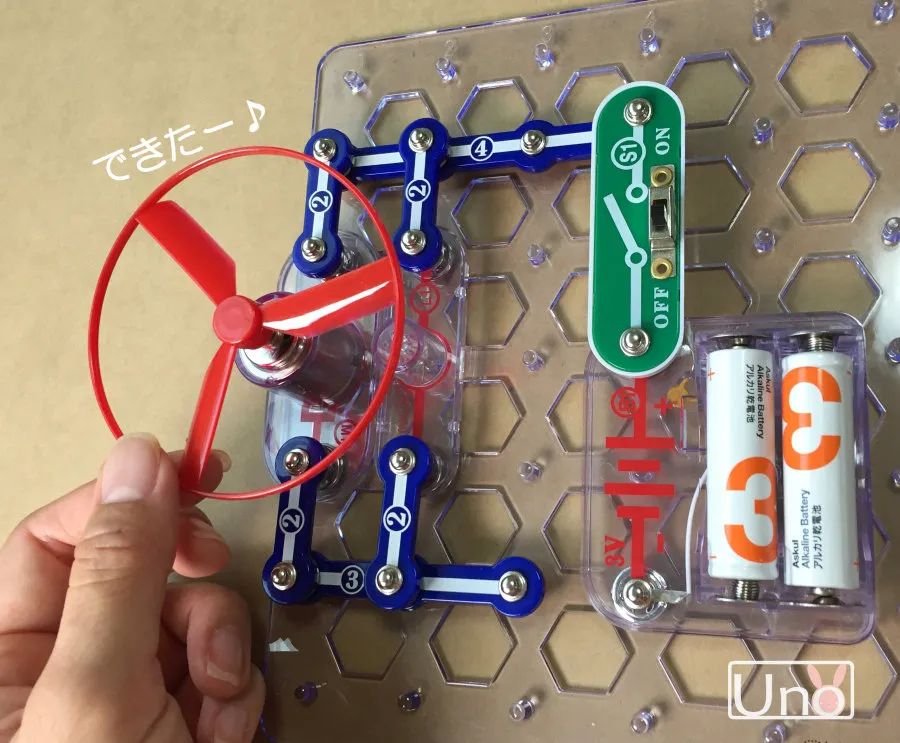

最後にプロペラをのせて、電脳サーキット100の6番「ランプとプロペラを並列につなごう」の配線ができました!

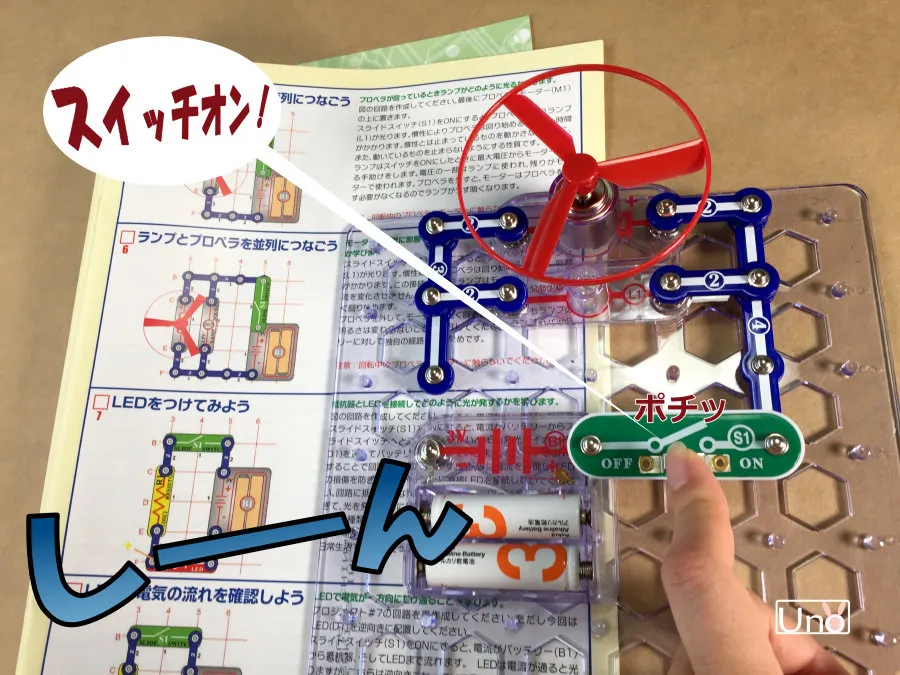

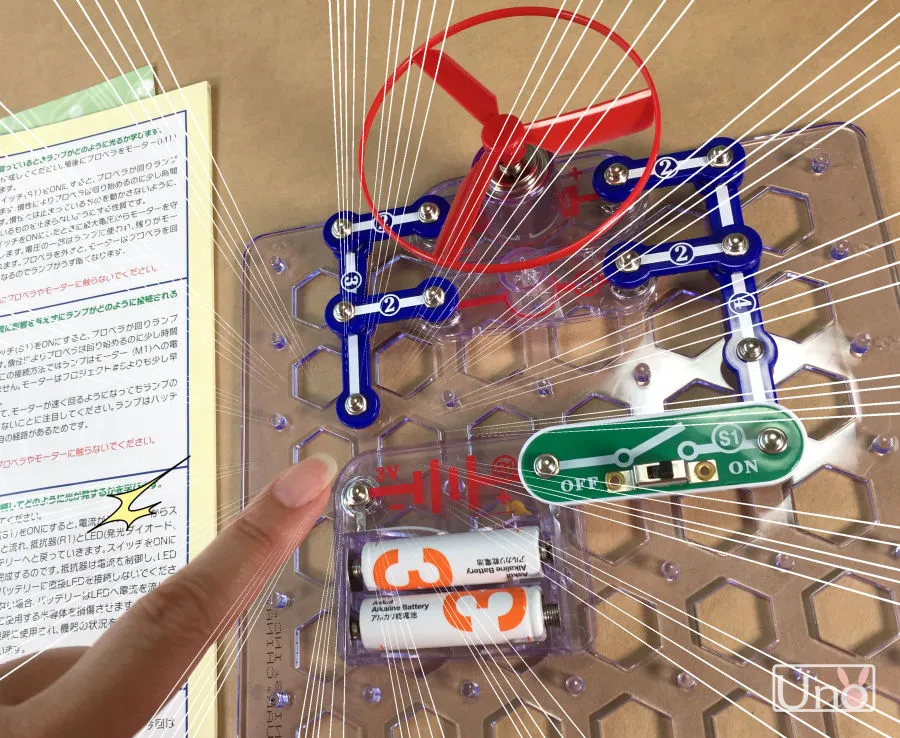

早速スイッチオン!!

・・・しーーん・・・?

あら、どうして動かないのかしら?

あ!!!

ここだー!!

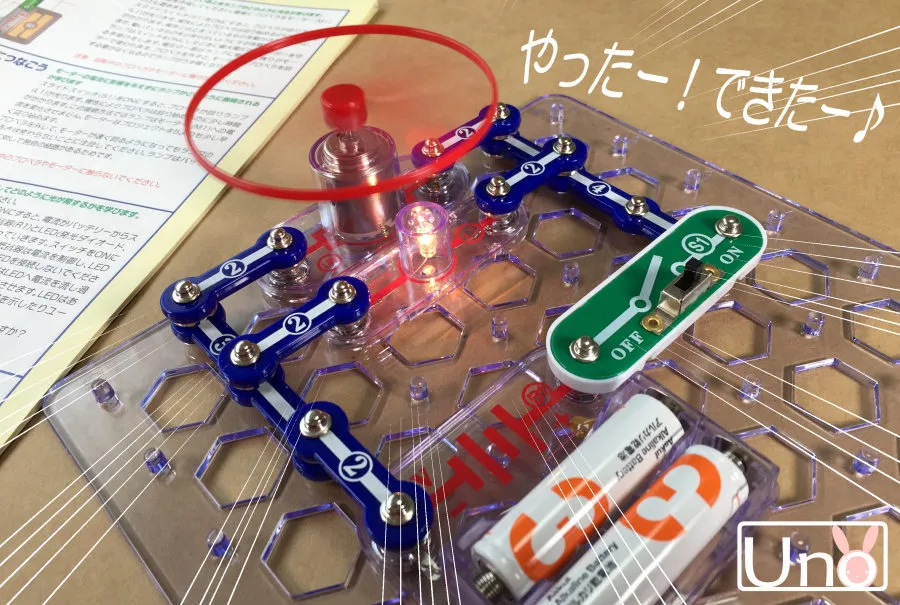

では、あらためてスイッチオン♪

できましたー、ランプが点灯してプロペラが回りました!!

大人でもたのしー(笑)

今回はわかりやすく途中にミスをしてみましたが、こうやってできなかった時「何が違うんだろう…?」と考える事が重要です。

この時に、「あれ、できないや、おもしろくない・・・」とならないように、大人がサポートしてあげたいですね。

しくみがわかってくると大人でも楽しいので、良い波にのれればお子さん1人でも進めていけます。

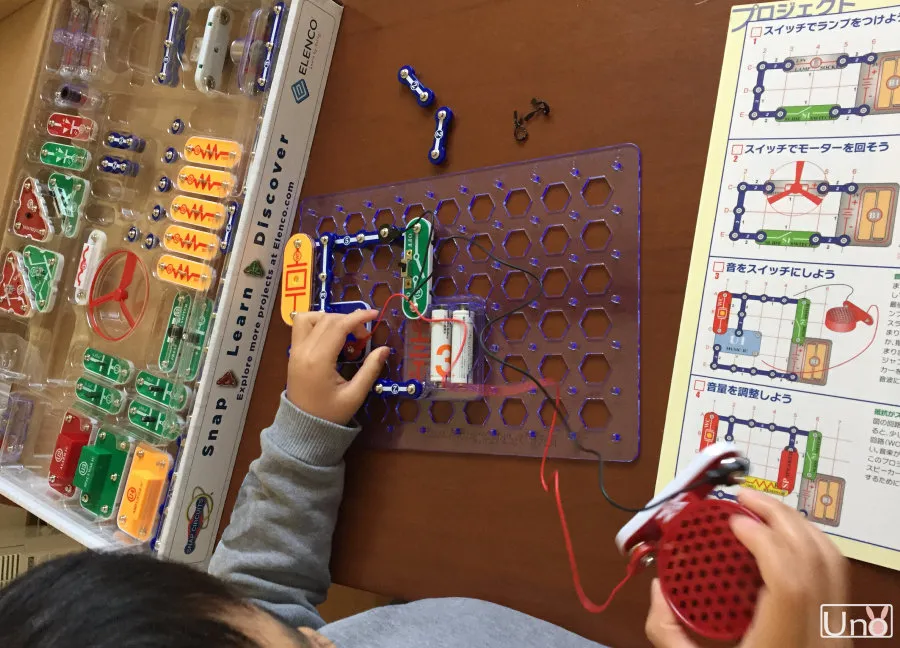

小学校低学年の息子が1人で遊んでいます

電脳サーキット300でデメリットに思うポイント

メリットは今までの実験過程でお伝えしましたので、デメリットに感じた部分を書きます。

私が感じた最大のデメリットは実験ガイドの説明文にふりがながない事です。

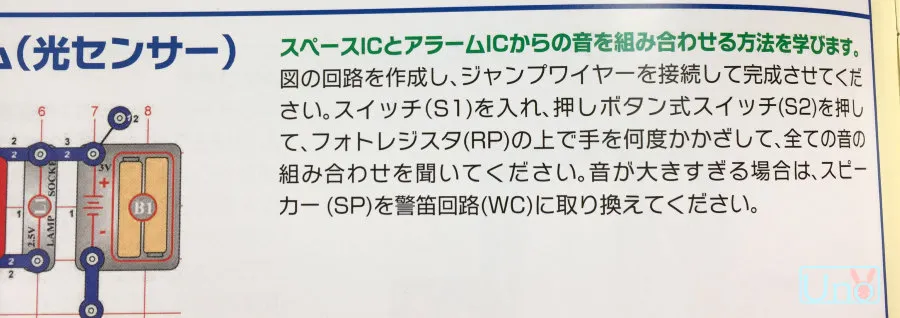

実験ガイドの説明文

図解は確かにわかりやすいです。低学年の子どもでも楽しく組み立てられます。

しかし文章を読んでいただくとわかりますが、説明文が理解できればもっと面白い玩具なのです。

日頃から読書に慣れているお子さんでも、びっしりと書かれたふりがななしの説明文を積極的に読んで実験してみようと思うのは何年生でしょうか?

もちろん個人差はありますが、私は小学校の4年生くらいからじゃないかと感じます。

それでも上記にも書きましたが、低学年からプレゼントして、長く遊べると思えばよい知育玩具ですね。デメリットを上回るメリットがある商品だと感じています。

あとは、バッテリー(電池のソケット)パーツのプラスチックがやや薄いから壊しそう・・・と思う事くらいですね。

電源はどの実験でも使うので壊れると一番困ります。2つありますが。

注目の電脳シリーズ

電脳サーキットを筆頭に多くのシリーズが発売されています。

電脳サーキット本当に勉強になるの?

我が家の子どもたち(姉弟)を見ていると、低学年のうちはブロックやパズルと同じように遊び感覚です。うまくいかなかった時は図解をみて考えてくれています。

ガイドの説明文がわかりだしている上の子の方がより楽しんでいるように見えます。

どうしてこういう実験結果になるんだろう・・・?

と思うようになってくれればしめたものです。電脳サーキット以外でも情報をあつめようとするので、図鑑や本も見るようになります。

本人がのめりこんでくれたら助かりますが、お子さんによって好き嫌いがありますよね。

理科の実験が好きなお子さんなら長く遊ぶうちに日常生活の中の電気のしくみも興味を持ち、場合によっては応用できるんじゃないかと思います。

最後に

以上が電脳サーキットで遊んでみた感想です。

ロボット工作とプログラミングを楽しみたいならプログラミング・フォロもおすすめです。

プログラミング・フォロのレビュー記事

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。